高齢者向け補助金:賢く活用して安心生活!

◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。

にほんブログ村 |

シニアライフランキング |

老後の生活費、年金だけでは不安…」「介護やリフォームでお金がかかるけれど、何か助成はないの?」

そうした不安を抱えている高齢者の方やそのご家族は少なくありません。実は、国や自治体からは様々な高齢者向け補助金が提供されていますが、「どれが高額なの?」「自分は対象?」と悩んでしまうこともありますよね。

この記事では、金額が高額な高齢者向け「給付型補助金」を2025年の最新情報をもとにランキング形式でご紹介します。さらに、初心者でもわかる申請のコツや注意点、自分に合った補助金の選び方まで、あなたの悩みを解決するヒントを具体的にお届けします。

このブログを読むことで、こんな疑問や悩みを解決できます。

- 高齢者向け補助金のうち、特に高額なものを知りたい

- 最新情報や初心者でもわかる申請の流れを知りたい

- 自分や家族が受け取れる補助金の選び方を学びたい

- 高額補助金をもらうための具体的なテクニックを知りたい

さあ、賢く補助金を活用して、安心で豊かなセカンドライフを送りましょう!

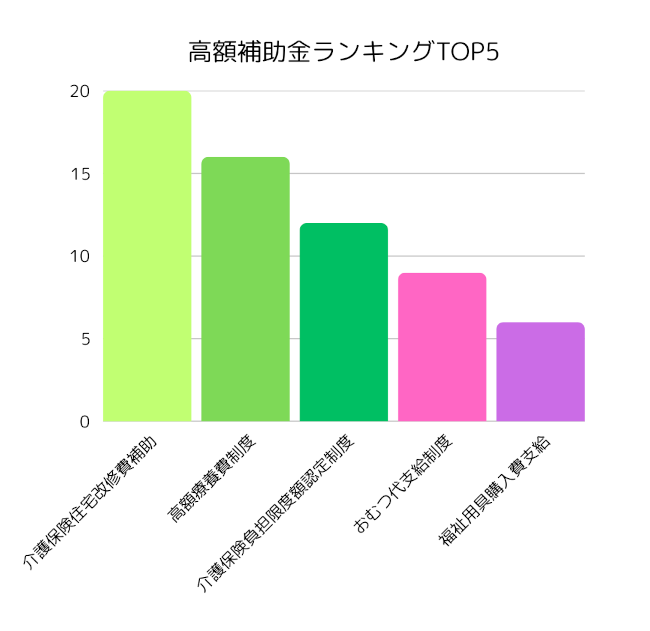

【2025年最新版】知らないと損!高額補助金ランキングTOP5を発表!

まずは、高齢者向けの補助金の中でも、特に「高額支給されやすい」「生活への支援が大きい」給付型(返済不要!)の制度を、2025年の最新情報をもとにランキング形式でご紹介します。

これらの補助金は、介護や医療など、皆さんの暮らしに直接関わる大切な分野を支える制度だからこそ、手厚い金額が設定されています。

- 第1位:介護保険住宅改修費補助(最大20万円)

- 自宅をもっと安全で快適にしたい!そんな時に役立つのがこの補助金です。手すりの設置や段差の解消など、バリアフリー改修工事にかかる費用の一部を助成してくれます。

- 「要支援」または「要介護」認定を受けている方が対象ですが、自己負担は原則1~3割で済みます。最大で20万円という高額な支援が受けられるのは本当に大きいですよね!

- 【ここがポイント!】

- 工事に着手する前に、必ず市区町村の窓口に相談し、事前の申請と工事計画書の提出が必須です! これを忘れると補助金が出ないので要注意です。

- 第2位:高額療養費制度

- 病気やケガで病院にかかった際、医療費の自己負担額が上限を超えた場合、その超えた分が戻ってくるありがたい制度です。

- 所得によって上限額は異なりますが、例えば年収約370万円以下の方なら、月額4万4,400円を超えた分が戻ってきます。医療費の負担は家計に重くのしかかるもの。この制度を賢く利用して、安心して治療に専念しましょう。

- 【ここがポイント!】

- 事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払いを上限額までに抑えられます。 これがあれば、一時的に高額な医療費を立て替える必要がなくなって、家計への負担もグッと軽くなります!

- 第3位:介護保険負担限度額認定制度

- 介護施設を利用する際の、食費や居住費って結構負担です。この制度は、所得や資産が一定以下の高齢者が、特別養護老人ホームなどの介護施設を利用する際に、その食費や居住費が大幅に安くなるというものです。

- 経済的な理由で施設の利用を諦めていた方も、この制度を使えば安心してサービスを受けられる可能性があります。

- 第4位:おむつ代支給制度(自治体による)

- 要介護の方を自宅で介護されているご家族にとって、おむつ代は毎月の大きな負担になることがあります。実は、月に数千円~数万円のおむつ代を助成してくれる自治体があります!

- この制度は各自治体独自の取り組みなので、ぜひお住まいの地域の情報を調べてみてください。「○○市 おむつ 助成」といったキーワードで、自治体の高齢福祉課や介護保険課のウェブサイトを確認してみましょう。

- 第5位:福祉用具購入費支給(最大10万円)

- ポータブルトイレや入浴用イスなど、日常生活をより快適に、そして安全に送るための特定の福祉用具を購入した際に支給される制度です。

- 自己負担は原則1~3割で、こちらも事前の申請が必要な場合があります。購入前に必ず市区町村の介護保険窓口で相談して、対象となる用具や手続きを確認しましょう。

介護保険について詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

まだまだある!知っておきたい高齢者向け補助金・制度

上記でご紹介した高額補助金以外にも、シニア世代の皆さんの生活を支える様々な制度があります。給付型補助金だけでなく、税金の負担を軽減する制度や、いざという時に頼れる貸付制度など、知っておくと安心なものをピックアップしました。

医療費控除(税金の控除)

年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税が軽減され、税金が戻ってくる仕組みです。本人だけでなく、生計を一つにする家族の医療費も合算できるので、家計全体で大きな助けになります。

- 情報源: 国税庁のウェブサイトで詳しい条件や手続き方法を確認できます。

生活福祉資金貸付制度(貸付)

急な出費などで一時的にお金に困った時に、生活費などを低利または無利子で借りられる公的な貸付制度です。返済は必要ですが、民間のローンよりも安心して利用できます。

- 情報源: 厚生労働省のウェブサイトや全国社会福祉協議会のウェブサイトで制度の概要を確認できます。具体的な申請は、お住まいの都道府県・市区町村の社会福祉協議会が窓口となります。

地域独自の高齢者向けサービス・助成

全国共通の制度だけでなく、実は各自治体が独自にユニークな支援を用意していることが多いです!高齢化が進む中で、自治体ごとに住民の暮らしを支えるため、様々なサービスに力を入れています。

【例えばこんなものがあります!】

- 交通費助成: 東京都の「シルバーパス制度」(70歳以上の方が低料金で都内バス・電車を利用できる)など。

- 住宅リフォーム助成: バリアフリー化への独自助成を行っている自治体もあります。

- 生活支援サービス: 安否確認、配食サービス、外出支援、緊急通報システムなど、要介護認定を受けていなくても使えるサービスもあります。

【ここがポイント!】

- お住まいの市区町村の公式ウェブサイト(特に「高齢者支援課」「福祉課」「介護保険課」)で確認しましょう。「[あなたの市区町村名] 高齢者 補助金」などで検索するのがおすすめです。

あなたにぴったりの補助金を見つけよう!探し方のコツ

「こんなにたくさんの補助金があるなんて知らなかった!」

そう思った方もいるかもしれませんね。では、この中から「自分が使える補助金」をどうやって探せばいいのでしょうか?

信頼できる情報源をチェック!

補助金の情報は、年度ごとに内容が見直されたり、新しい制度が始まったりすることがあります。常に最新情報を確認することが大切です。

- 各制度の担当省庁・機関の公式ウェブサイト

- 厚生労働省: 介護保険制度、医療保険制度など、高齢者福祉に関わる多くの制度の基本情報が掲載されています。「各種助成金・奨励金等の制度」のページを確認しましょう。

- 国税庁: 医療費控除などの税制に関する情報は国税庁のサイトで確認できます。

- 各自治体(市区町村)の公式ウェブサイト

- 介護保険制度の具体的な申請方法や細かな運用、地域独自の上乗せ補助金、その他地域限定サービスなどは、自治体によって異なります。

- お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「介護保険」「高齢者福祉」「高齢者支援」といったキーワードでサイト内検索をするのが最も確実です。「[お住まいの市区町村名] 介護保険」や「[お住まいの市区町村名] 高齢者 福祉サービス」といった具体的なキーワードで検索すると、必要な情報にたどり着きやすいでしょう。

- 地域包括支援センター

- 高齢者の総合的な相談窓口である地域包括支援センターは、地域の補助金制度やサービスに非常に詳しい専門家がいます。直接訪問または電話で相談することで、ご自身の状況に合った最新の補助金情報を教えてもらえます。

地域包括支援センターについては、以下の記事が参考になります。

情報収集のポイント!

- 「2025年」というキーワードで検索: 補助金は年度ごとに内容が見直されることがあるため、「高齢者補助金 2025年」「〇〇(制度名) 2025年」のように検索すると、より新しい情報にたどり着きやすくなります。

- 「〇〇市(区町村名) 高齢者 補助金」で検索: 地域独自の制度もあるため、必ずご自身の居住地の自治体名を加えて検索しましょう。

- 「広報誌」や「パンフレット」: 各自治体では、広報誌や窓口に置かれているパンフレットでも、高齢者向けの制度を案内しています。

どの補助金を使う?賢い選び方のテクニック

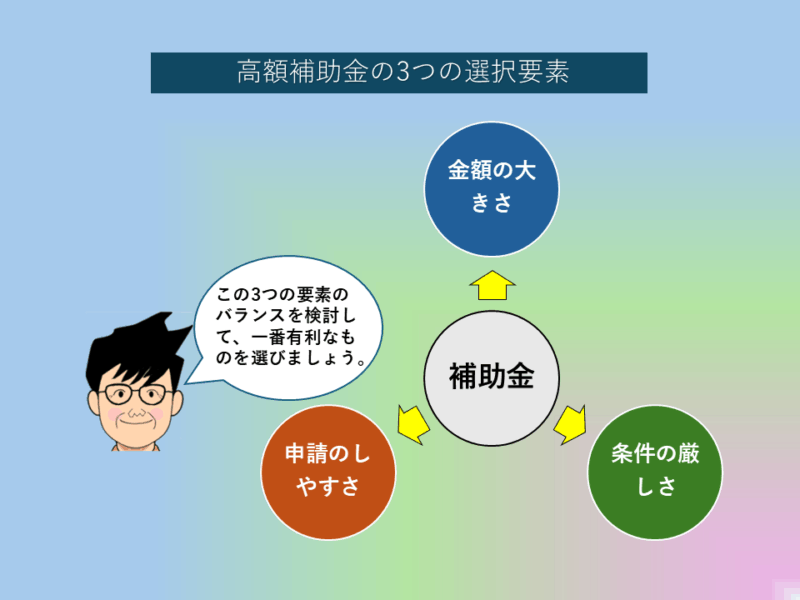

たくさんの補助金が見つかったら、次に悩むのが「どれを選べばいいの?」ということです。補助金を選ぶときは、次の3つの視点で比較することが大切です。

- 金額の大きさ: もらえる金額はどれくらい?

- 使いやすさ(申請のしやすさ): 手続きは複雑じゃない?

- 条件の厳しさ: 自分は対象になる?所得や資産の制限は?

いくら高額な補助金でも、条件が厳しすぎたり、自分の生活に合わない制度を選んでしまっては、結局利用できません。この3つの要素を総合的に見て、自分にとって最も有利になるものを選ぶのが賢い選択です。

補助金選びのテクニック

- 「使う目的」で整理する:

- 「自宅を安全にしたい(住宅改修)」

- 「医療費の負担を減らしたい(医療費控除、高額療養費)」

- 「介護の費用を減らしたい(介護施設利用、福祉用具)」 このように、目的ごとに候補を絞ると選びやすくなります。

- 「今すぐ申請できるか」を確認する:

- 要介護認定が必要な制度など、事前に手続きが必要なものは、それを済ませてから検討するとスムーズです。申請に必要な準備期間も考慮しましょう。

- 複数の補助金を併用できるか調べる:

- 制度によっては併用が可能で、合計で受け取れる金額を増やせることもあります。例えば、住宅改修と福祉用具購入など、異なる目的の補助金であれば併用できるケースが多いです。窓口で尋ねてみましょう。

補助金の比較は、金額だけでなく、「自分や家族の生活でどれが本当に役立つか」という視点で考えることがポイントです。毎年内容が変わる可能性があるので、年に一度は情報をアップデートする習慣をつけるのも良いですね。

補助金申請のギモン解決!申請方法と注意点

「補助金って、手続きが面倒そう…」「役所に行くのが不安…」

そう感じる方もいるかもしれません。でも大丈夫!ちょっとしたコツを知れば、初心者でもスムーズに進められます。最大のコツは「わからないことは一人で抱えず、窓口や専門家に相談する」ことです。

高額補助金を確実にもらうための重要ポイント3選

補助金を確実に受け取るためには、以下の3つのポイントをしっかり押さえましょう。

- 必ず「事前申請」をする!

- 多くの補助金は、工事や購入、施設利用の前に申請が必須です。例えば、先ほどご紹介した「介護保険住宅改修費補助」では、工事を始める前に役所への「事前申請」が必須です。これを忘れると、いくら条件を満たしていても補助金はもらえません!

- 自分が条件に合うか確認する!

- 所得や預貯金などの資産に制限がある補助金もあります。例えば、「介護保険負担限度額認定制度」では、預貯金が一定額以上あると対象外になる場合があります。申請前に「うちの家は大丈夫かな?」と確認しておきましょう。

- 更新や再申請の時期を忘れない!

- 一度受ければずっと使える制度ばかりではありません。年度ごとに収入状況を報告する必要がある場合もあるので、カレンダーなどに「更新月」をメモしておくと安心です。

この3つを押さえるだけで、補助金を受け取れる可能性がぐっと高まります。

初心者でもできる!補助金申請の3つのコツ

- 無料相談窓口を積極的に利用する!

- 公的な補助金制度には、必ず「相談窓口」や「地域包括支援センター」など、無料で相談できる場所が用意されています。役所の高齢福祉課や介護保険課、地域包括支援センターに「補助金について相談したい」と伝えましょう。必要な書類や書き方、自分に合う補助金などを丁寧に教えてくれます。一度説明を聞けば、自分で書類を用意するだけで済むケースも多いです。

- 記入例を参考に間違いを減らす!

- 申請書は、記入例を見ながら書くと間違いが減らせます。窓口で尋ねてみましょう。自治体のウェブサイトにダウンロードできる場合もあります。

- 早めに準備を始める!

- 補助金は締め切りがあったり、予算の上限で突然終了したりすることがあります。特に人気の高額補助金は、早めに行動するのが安心です。必要書類の準備には時間がかかることもあるので、時間に余裕を持って取り組みましょう。

この3つを押さえるだけで、補助金を受け取れる可能性がぐっと高まりますよ。

まとめ:補助金活用で安心の暮らしへ

ここまで、高齢者向け補助金の高額ランキングや、申請のコツ、比較の方法まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをもう一度まとめます。

- 高齢者向け補助金は申請しないと受け取れないものが多い。

- 最新情報を確認し、条件を理解することが大切。

- 無料の相談窓口や地域包括支援センターを活用すれば初心者でも安心。

- 「金額の大きさ」「条件の厳しさ」「自分の生活との相性」を比較して選ぶ。

- 複数の補助金を併用することで生活をより安定させられる可能性がある!

補助金は難しそうに思えるかもしれませんが、一度仕組みを理解すれば、家計や暮らしを守る強い味方になります。これは、ご本人だけでなく、ご家族にとっても安心につながる大切な知識です。

この記事が、あなたが「やってみよう」と思える小さな一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。ぜひこの記事を参考に、自分やご家族に合う補助金を見つけて、安心で豊かな生活に役立ててくださいね。