高齢者を狙った詐欺。他人事ではありません。

最近、高齢者を狙った詐欺のニュースをよく耳にして、ご自身や大切なご家族が被害に遭わないか心配になっていませんか?

巧妙化する詐欺の手口に不安を感じるのは当然のことです。このブログでは、そんなあなたの不安を少しでも和らげ、安心して毎日を送るための詐欺対策について、分かりやすくお伝えします。

大切なお金を守るための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

このブログ記事を読むことで、高齢者詐欺対策について、以下のような悩みや疑問を解決できます。

- 高齢者を狙う詐欺の最新の手口や現状を知りたい。

- 自分や家族が詐欺被害に遭わないために、今日からできる具体的な対策を知りたい。

- 家族として、高齢の親や祖父母を詐欺から守るための連携方法を知りたい。

- 「もしかして詐欺かも?」と思ったときに、どこに相談すれば良いのか、どう行動すれば良いのかを知りたい。

- 詐欺対策に役立つ最新のグッズや防犯情報を知りたい。

- 詐欺被害に遭ってしまった場合のお金の行方や対応方法について知りたい。

- 高齢者本人が詐欺対策に関心がない場合、どのように働きかければ良いのか知りたい。

1. 高齢者を狙う詐欺の現状と巧妙化する手口

1-1. 年々増加する特殊詐欺被害の実態

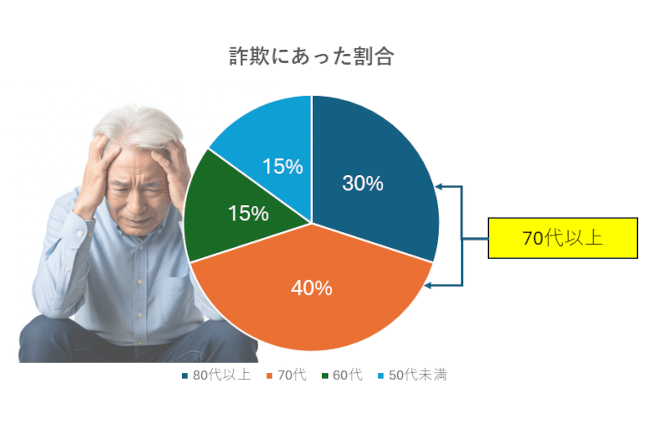

特殊詐欺の被害は、残念ながら、年々増加の一途をたどっています。警察庁の発表によると、特殊詐欺の認知件数、被害額ともに高い水準で推移しており、特に高齢者が狙われるケースが後を絶ちません。

例えば、2023年の特殊詐欺の被害額は、全国で約441億円に上り、前年と比べても大幅に増加しています。特に、現金やキャッシュカードを直接手渡しさせる手口や、ATMに誘導する手口が目立っています。

警察庁の統計によると、被害者の年齢層を見ると、70代以上の高齢者が全体の約7割を占めており、高齢者が詐欺グループの主要なターゲットになっている現状が浮き彫りになっています。

詐欺グループは、高齢者が持つ資産だけでなく、家族を思う気持ちや、社会とのつながりが希薄になりがちな状況を逆手にとり、巧妙にだまし討ちを仕掛けてきます。

このような状況を踏まえると、私たちは特殊詐欺の被害が「他人事ではない」という認識を持つことが非常に重要です。詐欺グループは、手口を日々進化させており、一見すると詐欺とは分からないような自然な会話や状況を作り出すことに長けています。

そのため、常に最新の情報を入手し、詐欺の手口に対する警戒心を高く持つことが、ご自身や大切なご家族を守るための第一歩となるのです。具体的な対策を知ることで、万が一の際に冷静に対処できるよう準備を進めましょう。

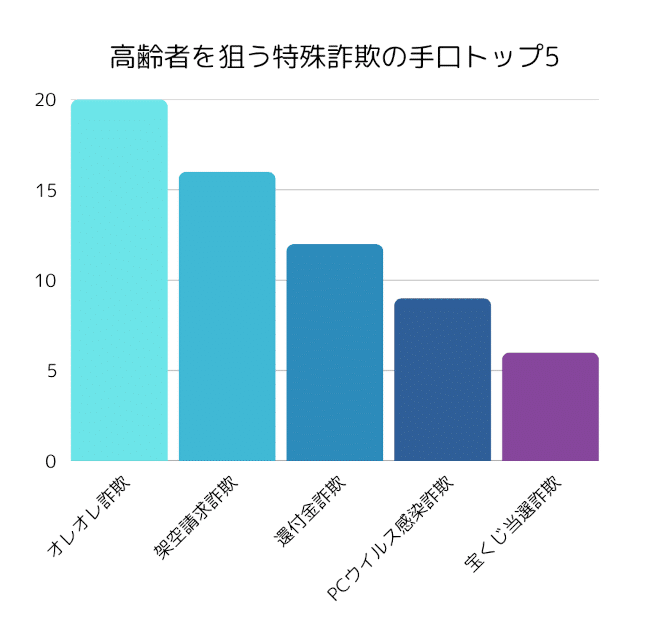

1-2. 高齢者を狙う特殊詐欺の手口トップ5

高齢者を狙う特殊詐欺には、いくつかの典型的な手口があります。これらを知っておくことは、被害を未然に防ぐ上で非常に重要です。

- 1位:オレオレ詐欺

家族や親戚を装い、「事故を起こした」「借金がある」などと緊急事態を偽って、すぐにお金を振り込ませようとします。声色を変えたり、弁護士や警察官を名乗る人物が登場したりすることもあります。 - 2位:架空料金請求詐欺

利用していないサービスや身に覚えのない請求書を送りつけ、「期限までに支払わないと裁判になる」などと脅し、お金をだまし取ろうとします。ハガキやメール、SMSなどで送られてくることが多いです。 - 3位:還付金詐欺

役所の職員などを名乗り、「医療費の払い戻しがある」「年金の未払い分がある」などと偽り、ATMでの操作を指示して実際にはお金を振り込ませる手口です。「今日中にしないと間に合わない」と急かして、ATMを操作させたり、電子マネーを買わせたりします。 - 4位:コンピュータウイルス感染詐欺

パソコン使用中に突然「ウイルスに感染しました」といった偽の警告画面を表示させ、表示された電話番号にかけさせます。電話口で高額な修理費用を請求したり、遠隔操作で個人情報を抜き取ったりします。 - 5位:宝くじ当選詐欺

「高額な宝くじに当選した」と偽り、当選金を受け取るための手数料や税金と称して送金を要求します。実際には当選などしておらず、お金だけがだまし取られます。

トップ5には入っていませんが、高齢者を狙う詐欺の手口は日々巧妙になっています。

1-3. インターネット・SNSを使った詐欺(ロマンス詐欺、投資詐欺、フィッシング詐欺)

スマホやパソコンを使う人が増えたことで、インターネットやSNSを使った詐欺が急増しています。

- ロマンス詐欺

- SNSやマッチングアプリで知り合った相手が、恋愛感情を利用してお金をだまし取ります。

- 海外の軍人や医者などを装い、「病気の治療費が必要」「投資で儲かる」といった嘘の口実で送金を促します。

- 時間をかけて信頼させ、被害者をだまします。

- 投資詐欺

- 「必ず儲かる」「元本保証」といった言葉で、仮想通貨や株などの投資を持ちかけます。

- 実際には投資されず、送ったお金はそのまま取られてしまいます。

- 有名人になりすましたり、本物そっくりの偽サイトを作ったりして信用させようとします。

- フィッシング詐欺

- 銀行や大手企業、役所などを装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトへ誘導します。

- 「アカウントがロックされた」「不正利用の可能性あり」などと焦らせて、個人情報やパスワードなどを入力させ、盗み取ります。

怪しいメールやSMSのリンクは絶対にクリックしないでください!

1-4. 家に来る・電話をかけてくる詐欺(点検商法・送り付け商法など)

自宅に来たり、突然電話をかけてきたりする詐欺もあります。

- 点検商法

- 「無料で点検します」などと言って家に入り込み、必要のない工事を高額で契約させます。

- 「このままだと大変なことになる」と不安を煽り、すぐに契約させようとします。

- 特に高齢者は、業者の言葉を信じてしまいがちです。

- 送り付け商法(ネガティブ・オプション)

- 頼んでいない商品を一方的に送りつけ、代金を請求してきます。

- カニや健康食品など、様々なものが送られてきます。

身に覚えのない荷物は、絶対に開けたり使ったりしないでください!

2. 高齢者詐欺対策の基本!今日からできる実践術

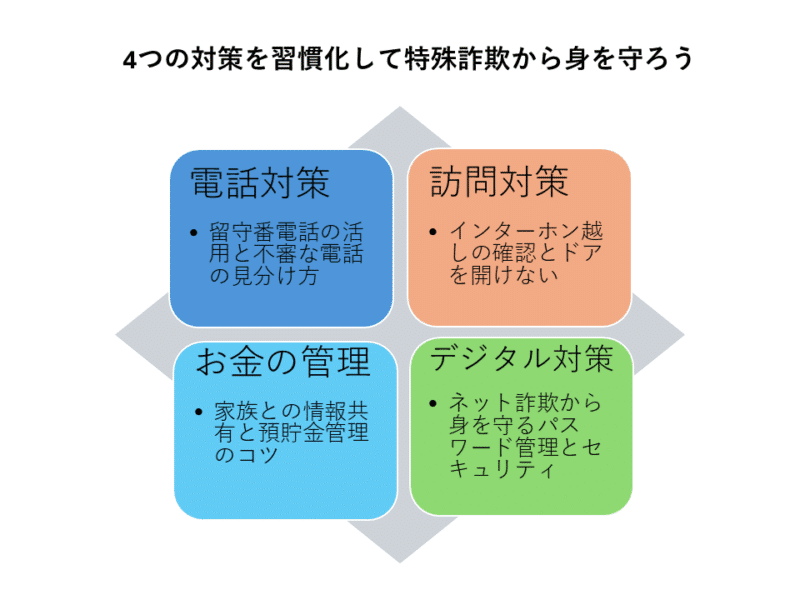

ここからは、電話、訪問、お金の管理、デジタル対策という4つの側面から、今日からすぐに始められる効果的な実践術をご紹介します。これらの対策を講じることで、詐欺師の巧妙な手口から身を守るための強固な盾を築きましょう。

2-1. 【電話対策】留守番電話の活用と不審な電話の見分け方

電話は、特殊詐欺の入り口として最もよく利用される手段の一つです。

- 留守番電話の活用

常に留守番電話設定にしておき、知らない番号からの着信には直接出ないようにしましょう。詐欺師は、留守番電話につながると、ほとんどの場合メッセージを残しません。これは、自分たちの声が録音されるのを嫌がるためであり、録音されることで証拠が残ることを恐れているからです。 - 不審な電話の見分け方を知っておく

緊急性を煽る言葉、秘密にするよう指示する、個人情報や暗証番号を聞き出す、ATMや電子マネーでの操作を指示する、不自然な日本語や慣れない言い回し、表示される電話番号が普段の連絡先と異なる場合や、知らないフリーダイヤルからの着信などは、詐欺電話にはよくあるパターンです。注意が必要です。

これらの特徴を念頭に置き、少しでも不審だと感じたら、一度電話を切って落ち着きましょう。家族や信頼できる人に相談するか、警察や消費生活センターなどの相談窓口に連絡することが、詐欺被害を防ぐための鉄則です。

2-2. 【訪問対策】インターホン越しの確認とドアを開けないルール

自宅への訪問による詐欺や悪質な押し売りは、高齢者にとって大きな脅威となります。訪問者への適切な対応は、詐欺防止の重要な鍵となります。

また、訪問者の顔が見えにくい場合は、チェーンロックやドアガードをかけたまま応対することも有効です。完全にドアを開けなくても、ある程度の距離を保ちながら話すことができます。そして、少しでも不審に感じたり、対応に困ったりした場合は、「家族と相談します」「後日こちらから連絡します」などと伝え、すぐにその場から立ち去らせるようにしましょう。

2-3. 【お金の管理】家族との情報共有と預貯金管理のコツ

詐欺被害の多くは、金銭的な損失を伴います。そのため、高齢者の大切な財産を守るためには、お金の管理に関する具体的な対策が不可欠です。

- 家族との情報共有

日頃から詐欺の手口について話し合う、不審な電話や訪問があった際はすぐに報告する、お金の動きを把握することで、詐欺により金銭を失うことを防止するには良い手段です。 - 預貯金管理のコツ

詐欺師は、自宅にある現金を狙うことがあります。ATMから必要以上の現金を引き出したり、タンス預金をしたりするのは避け、銀行口座に預けておく方が安全です。 - キャッシュカードの暗証番号は絶対に教えないようにしましょう。 警察官や銀行員、役所の職員が、電話や訪問でキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。また、カードを預かることもありません。

- 日常生活に必要な少額の預貯金と、まとまった金額の預貯金を別の口座で管理することも一つの方法です。万が一詐欺被害に遭ったとしても、被害を最小限に抑えることができます。

- 通帳や印鑑、キャッシュカードの管理を徹底しましょう。常に目の届く場所に置くのではなく、厳重に保管し、紛失しないように注意しましょう。

- 身に覚えのない請求書や郵便物が届いた場合は、家族に相談するか、消費生活センターなどに確認しましょう。安易に支払いをしたり、記載された連絡先に電話したりしないことが重要です。

お金の管理は、高齢者本人の自立性を尊重しつつ、詐欺被害のリスクを軽減するためのバランスが重要です。家族が一方的に管理するのではなく、高齢者とよく話し合い、理解を得ながら協力して進めることが、成功の鍵となります。

2-4. 【デジタル対策】ネット詐欺から身を守るパスワード管理とセキュリティ

スマートフォンやインターネットが普及した現代において、「パスワード管理」と「セキュリティ対策」は、ネット詐欺から身を守るための基本中の基本です。

- 推測されにくい複雑なパスワードを設定する、パスワードの使い回しをやめる、パスワードを適切に管理する、二段階認証(多要素認証)を設定するなどの対策をおこないましょう。

- セキュリティソフトを導入する、OSやアプリを最新の状態に保つ、不審なメールやSMS、リンクに注意する、個人情報を安易に入力しないなどの対策が有効です。

デジタル技術は私たちの生活を豊かにする一方で、新たな詐欺のリスクも生み出しています。しかし、適切な知識と対策を講じることで、これらのリスクを大幅に減らすことができます。高齢者自身がこれらの対策を理解し実践できるよう、家族がサポートし、デジタルリテラシーを高める手助けをすることも非常に大切です。

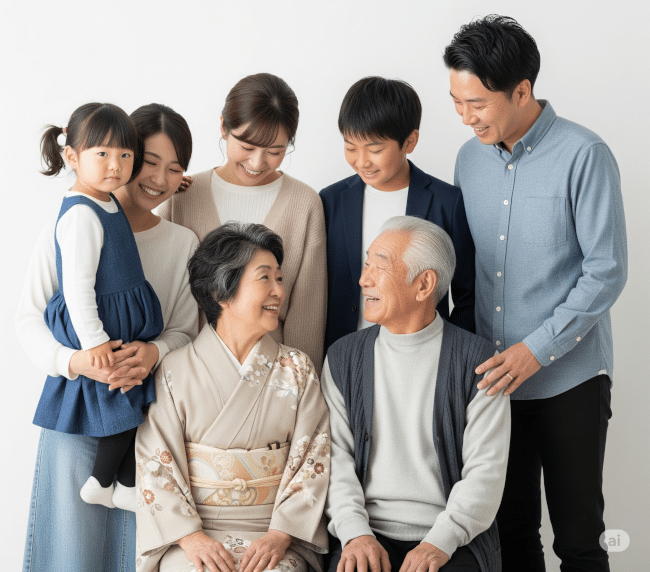

3. 家族で高齢者詐欺を防ぐ!連携術

高齢者を狙う詐欺から大切な家族を守るには、本人だけでなく、家族みんなで協力することが大切です。外部サービスや地域の助けも借りながら、家族全体で詐欺から身を守りましょう。

3-1. 定期的なコミュニケーションで異変に気づく

詐欺師は、一人でいる高齢者を狙う傾向があるので、家族が頻繁に連絡を取り合い、異変に早く気づける関係を築きましょう。

詐欺被害を防ぐ、大切なあなたのお年寄りを守るためには以下が有効です。

- ニュースで見た最新の詐欺事例を話し、「こういう電話があったらすぐに切ってね」と具体的に伝えましょう。

- 「誰かからお金の話が出たら、どんなことでも必ず家族に相談してね。いつでも協力するから」と繰り返し伝えましょう。

- 家族の電話番号をメモに書いて、電話の近くなど目立つ場所に貼っておくと良いでしょう。

- 迷惑電話防止機能付き電話や留守番電話の活用を勧め、「一緒に設定しようか」とサポートしましょう。

- 家族しか知らない合言葉を決め、不審な電話があったときは合言葉を確認しましょう。オレオレ詐欺対策に有効です。

- 高齢者の口座の動きに異常があった場合に家族に連絡するサービスや、自治体の見守りサービスなど、活用できるものがないか確認しましょう。

日頃のコミュニケーションは、詐欺被害を防ぐだけでなく、高齢者の心の健康にも繋がります。家族がそばにいる安心感が、詐欺師に隙を与えないことにもなります。

3-2. 高齢者見守りサービスや地域のネットワーク活用

常に高齢者のそばにいるのが難しい場合でも、**「高齢者見守りサービス」や「地域のネットワーク」**を活用することで、詐欺被害を防ぐことができます。

民間企業や自治体が提供しており、高齢者の安否確認や異変の察知が目的です。

- 生活リズムセンサー型: 動きがない場合に家族などに通知。体調だけでなく、不審者の滞在なども間接的に察知できる可能性があります。

- 緊急通報システム型: ボタン一つで警備会社や家族に緊急通報。不審な要求があった際にすぐに連絡できます。

- 訪問型見守りサービス: 定期的に見守り員が訪問し、安否確認や声かけを実施。第三者の目が入ることで、詐欺師との接触機会を減らせます。

- 配食サービス型: 食事の配達と同時に、配達員が高齢者の安否を確認します。

緊急情報システム型サービスについては、以下の記事で紹介しています。

地域コミュニティの連携も、詐欺防止に大きな力を発揮します。

- 地域の見守り活動への参加: 自治会や町内会の見守り活動に参加し、地域住民同士で異変を共有しましょう。

- 近所付き合いを大切にする: 普段から近所の人と挨拶を交わし、顔見知りになっておくことで、不審者の情報共有や助け合いに繋がります。

- 地域の警察署や交番との連携: 定期的に開催される防犯教室に参加したり、地域の防犯パトロールに参加したりして、最新の詐欺情報を入手しましょう。

- 民生委員・児童委員、社会福祉協議会との連携: これらの機関は地域の福祉の専門家で、詐欺被害の恐れがある場合も適切な相談先を紹介してくれます。

これらのサービスやネットワークは、家族の負担を減らしつつ、高齢者を多角的に守る有効な手段です。

詐欺対策は一人で抱え込まず、家族や地域社会全体で取り組むことが大切です。

4. 「これって詐欺?」そう感じたら!相談先と緊急時の対応

「もしかして詐欺かも?」と感じたら、その直感は当たっている可能性が高いです。詐欺師は、私たちが「おかしい」と感じるような不自然な言動をします。違和感を覚えたら、すぐに立ち止まって行動することが大切です。ここでは、詐欺を疑ったときの具体的な行動、相談先、そして万が一被害に遭ってしまった場合の緊急時の対応について解説します。

4-1. 詐欺を疑ったときには、冷静に詐欺師との接触をまずは遮断!

詐欺師は私たちを慌てさせ、冷静な判断力を奪おうとします。「詐欺かも?」と感じた時に最も大切なのは、「まずは冷静になること」です。

すぐに「電話を切る」「ドアを閉める」不審な電話がかかってきたら、「結構です」と伝え、すぐに電話を切ってください。訪問者も、怪しいと感じたら「お断りします」と伝え、絶対にドアを開けないでください。もし開けてしまっても、すぐに閉めて鍵をかけましょう。この行動が、詐欺師との接触を断ち、冷静さを取り戻す第一歩です。

4-2. どこに相談すればいい?公的機関の相談窓口

「詐欺かも?」と思った時、あるいは不審な電話や訪問があったけれど、どうすれば良いか分からない場合に頼りになるのが、公的な相談窓口です。専門知識を持った職員が、状況に応じて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

主な公的機関の相談窓口は以下の通りです。

- 警察相談専用電話「#9110」事件性はないが犯罪被害の恐れがある場合や、悪質なセールスなど、緊急性はないが警察に相談したい時に利用できます。詐欺の電話がかかってきたが金銭的被害には至っていない、といった段階での相談に適しています。

- 消費者ホットライン「188」(いやや!)消費生活に関するトラブル全般について相談できる全国共通の窓口です。悪質な訪問販売、架空請求など、詐欺的な商法に関する相談に特化しています。

詐欺の被害に遭ってしまった場合、一刻も早い対処がさらなる被害を防ぐ鍵となります。以下のステップに従って、迅速に行動しましょう。

- ステップ1すぐに警察へ連絡

金銭的な被害が発生したり、キャッシュカードを渡してしまったりなど、被害が確実な場合は迷わず110番に通報するか、最寄りの警察署へ連絡してください。

- ステップ2金融機関・カード会社へ連絡し口座やカードを停止する

銀行口座からお金が引き出された、キャッシュカードを騙し取られた、クレジットカード情報が漏洩した、不正利用されたなどの場合は、すぐに利用している金融機関やクレジットカード会社に連絡し、該当する口座やカードの取引を停止してもらいましょう。これは、追加の被害を防ぐために最も重要です。

- ステップ3関係サービスを停止・変更する

携帯電話やインターネットサービスで不正利用が疑われる場合は、契約会社に連絡して回線の停止や契約内容の変更を相談しましょう。SNSアカウントが乗っ取られた場合は、運営会社に報告してアカウントの停止やパスワード変更を行ってください。

- ステップ4証拠を保全する

詐欺師とのやり取りがあった電話の着信履歴、メール、SMS、送金記録など、詐欺に関するあらゆる情報を保存しておきましょう。これらは警察の捜査や金融機関での対応において重要な証拠となります。

- ステップ5消費生活センターに相談する

金銭的な被害が発生した場合、消費者ホットライン「188」に相談すると、警察とは異なる角度からのサポートや、今後の法的な手続きに関するアドバイスを受けられます。

詐欺被害に遭うことは、精神的にも大きなショックを伴います。しかし、被害を拡大させないためにも、冷静に、そして迅速に上記の行動を取ることが何よりも大切です。一人で抱え込まず、必ず複数の機関に相談し、サポートを求めるようにしましょう。

高齢者の詐欺対策:最新グッズと防犯情報で安心を

高齢者を詐欺から守るには、日々の注意に加え、テクノロジーの活用も非常に有効です。市場には様々な詐欺対策グッズがあり、また最新の詐欺手口を知ることで、より効果的に自分や大切な人を守ることができます。

5-1. 電話対策で詐欺をブロック!

電話番号表示機は、かかってきた電話の番号を表示するシンプルな機器です。

- 選び方: 数字が大きく見やすいディスプレイで、操作が簡単なものを選びましょう。

- 活用法: 知らない番号には出ない、または留守番電話にする習慣をつけるのに役立ちます。

より高度な迷惑電話対策機能付き電話は、番号表示だけでなく、詐欺電話を自動で判断したり、警告メッセージを流したりする機能があります。

- 選び方:

- 自動着信拒否機能: 迷惑電話リストに基づいて自動で拒否する機能は非常に有効です。

- 通話録音機能: 自動で通話を録音し、詐欺師が電話を切るきっかけになることもあります。証拠としても使えます。

- 通話前警告機能: 「この通話は録音されます」といったメッセージを流し、詐欺師を遠ざけます。

- ナンバーディスプレイ対応: かかってきた番号が表示されるのは必須です。

- 自動応答(呼び出し音なし): 呼び出し音を鳴らさずに自動で応答し、迷惑電話のガイダンスを流す機能も有効です。

- 操作性: 高齢者でも使いやすい、大きなボタンや見やすい画面が重要です。

- 活用法: これらの機能で、高齢者自身が詐欺電話をブロックしたり、詐欺師を遠ざけたりできます。家族が設定を手伝い、定期的に確認することも大切です。

5-2. 防犯カメラ・センサーライトで家の安全を強化

防犯カメラのメリット:

- 抑止効果: カメラがあることで不審者は近づきにくくなります。

- 証拠記録: 不審者の顔や行動が記録され、警察への重要な証拠になります。

- 遠隔監視: スマホから自宅の様子をリアルタイムで確認できるタイプもあり、離れた家族も安心できます。

- 選び方:

- 画質: 夜間でも鮮明に映る高画質のものがおすすめです。

- 録画機能: 長時間録画やクラウド保存ができると便利です。

- 防水・防塵: 屋外設置の場合は必須です。

- センサー機能: 動きを感知して録画を開始したり、通知を送ったりする機能があると便利です。

- 取り付けやすさ: 自分で取り付けられるか、業者に依頼するかを考慮しましょう。

センサーライトのメリット:

- 威嚇効果: 人の動きを感知して急に点灯し、不審者を驚かせます。

- 安全確保: 夜間の足元を照らし、転倒防止にも役立ちます。

- 省エネ: 必要な時だけ点灯するため、電気代も抑えられます。

- 選び方:

- 明るさ: 設置場所に合わせた適切な明るさ(ルーメン)を選びましょう。

- 感知範囲: 広範囲をカバーできるものが効果的です。

- 電源タイプ: コンセント式、電池式、ソーラー式など、設置場所に合わせましょう。

- 点灯時間調整: 無駄な点灯を防ぐ機能があると良いでしょう。

6. よくある質問Q&A

高齢者詐欺に関して、多くの方が疑問に思うことや、いざという時に戸惑いがちな点について、Q&A形式で解説します。

6-1. 詐欺被害に遭ってしまったらお金は戻ってくる?

詐欺被害に遭ってしまった場合、最も気になるのが「お金は戻ってくるのか?」という点でしょう。結論から言うと、被害金が全額戻ってくる可能性は残念ながら高くありませんが、適切な行動を迅速に取ることで、一部でも取り戻せる可能性はあります。

まず、前提として、詐欺師は巧妙に資金を移動させるため、一度だまし取られたお金を完全に追跡し、全額回収することは非常に困難です。しかし、状況によっては被害回復の道が開ける場合もあります。

被害回復の可能性を高めるためのポイント:

- 迅速な対応:

- 被害に気づいたら、すぐに警察に届け出ましょう(110番または最寄りの警察署)。被害届を出すことで、捜査の対象となり、詐欺師の検挙につながる可能性があります。

- お金を振り込んでしまった場合は、すぐに送金先の金融機関に連絡し、組み戻し(振り込み先の口座から資金を戻してもらう)手続きを依頼してください。ただし、相手がすぐにお金を引き出してしまっていると、組み戻しは困難になります。

- キャッシュカードをだまし取られた場合は、すぐに金融機関に連絡し、口座の停止手続きを行いましょう。不正な引き出しを防ぎ、被害拡大を食い止めることが最優先です。

- 振り込め詐欺救済法による対応:

振り込め詐欺救済法という法律があります。これは、振り込め詐欺などによって犯罪に利用された口座に滞留している被害資金を、被害者に分配する制度です。

金融機関に届け出られた被害について、その口座に資金が残っていれば、被害額に応じて分配金を受け取れる可能性があります。ただし、口座に資金が残っていなければ分配はされませんし、複数の被害者がいる場合は按分されることになります。

この法律に基づく手続きは、被害を受けた金融機関を通して行われます。被害に遭ったら、まずは金融機関に相談し、この制度の対象となるか確認しましょう。 - 警察による捜査と検挙:

警察の捜査によって詐欺グループが検挙され、犯人からだまし取った金銭が回収された場合、被害者への返還が行われることがあります。しかし、これも逮捕された時点での犯人の財産状況や、他の被害者との兼ね合いによって、返還される金額は変動します。 - 弁護士への相談:

法的な手続きや交渉が必要となる場合、弁護士に相談することも有効です。弁護士は、被害回復に向けたアドバイスや、民事訴訟などの手続きをサポートしてくれます。ただし、弁護士費用が発生するため、被害額や状況に応じて検討が必要です。

残念ながら、一度だまし取られたお金を取り戻すのは容易ではありませんが、何もしなければゼロです。諦めずに、警察や金融機関、消費生活センターなど、関係機関にすぐに相談し、適切な手続きを踏むことが、被害回復の可能性を少しでも高めるための重要なステップとなります。

6-2. 家族が詐欺に遭っているようだけど、どうすればいい?

もし、大切な家族が詐欺に遭っているかもしれない、あるいはすでに被害に遭ってしまったようだ、と感じた場合、どうすれば良いか途方に暮れてしまうかもしれません。しかし、このような時こそ冷静になり、適切な行動を取ることが、被害の拡大を防ぎ、家族を救うために非常に重要です。

まず、最も大切なのは「感情的にならず、家族に寄り添うこと」です。詐欺被害に遭った高齢者は、自身がだまされたことへの羞恥心や、家族に迷惑をかけることへの罪悪感から、事実を隠そうとしたり、話をしたがらなかったりする傾向があります。この時に家族が頭ごなしに責めたり、感情的に問い詰めたりすると、かえって心を閉ざしてしまい、状況が悪化する可能性があります。

- ステップ1冷静に、丁寧に状況を聞く

- 「最近、何か困ったことはない?」「変な電話がかかってきてない?」など、心配している気持ちを伝えながら、優しく尋ねてみましょう。

- もし話してくれたら、決して批判せず、最後まで耳を傾けてください。まずは「そうだったんだね」「大変だったね」と共感し、受け止める姿勢が重要です。

- 具体的な状況(いつ、誰から、どのような内容で、どれくらいのお金が動いたかなど)をできるだけ詳しく聞き出すように努めましょう。

- ステップ2詐欺の可能性を共有し、安心させる

- 話を聞いた上で、「それは詐欺の手口にとても似ているよ」「同じような被害が他にも報告されているから、あなたのせいじゃないんだよ」と、冷静に詐欺の可能性を伝えます。

- 「一緒に解決しよう」「私たちが守るから安心して」と伝え、一人で悩む必要がないことを明確に示し、安心感を与えましょう。

- ステップ3証拠保全と今後の対応の相談

- 不審な手紙、メール、電話の着信履歴、ATMの利用明細、送金記録など、詐欺に関する可能性のあるものは、すべて保管しておくように依頼しましょう。これらが重要な証拠となります。

- 本人に断られたとしても、家族として協力して、今後の対策を立てる必要があることを伝えます。「警察や専門機関に相談することは、あなたを守るためだから」と説明し、理解を求めましょう。

- ステップ4速やかに公的機関に相談する

- 高齢者本人が抵抗する場合でも、家族の判断で警察相談専用電話「#9110」や、消費者ホットライン「188」に相談しましょう。匿名での相談も可能です。

- 状況を説明し、専門家からのアドバイスを受けることが、次の行動を決定する上で非常に重要です。警察や消費生活センターは、詐欺の手口に精通しており、適切な対応策を教えてくれます。

- もし金銭的な被害が出ている場合は、すぐに最寄りの警察署に被害届の相談に行きましょう。また、利用している金融機関に連絡し、口座の状況を確認したり、必要に応じて口座を停止したりすることも急ぎましょう。

- ステップ5日頃の見守り体制を強化する

- 今回の件を機に、家族間でのコミュニケーションをさらに密にし、定期的な見守り(訪問、電話など)を強化しましょう。

- 電話対策グッズの導入や、お金の管理に関するルール作りなど、具体的な再発防止策を家族全体で検討し、実行に移すことが大切です。

家族が詐欺被害に遭うことは、本人にとっても家族にとってもつらい経験です。しかし、家族が団結し、適切に行動することで、被害を食い止め、回復への道を切り開くことができます。決して一人で抱え込まず、専門機関のサポートも積極的に活用していきましょう。

6-3. 高齢者本人が詐欺対策に関心がない場合は?

高齢者本人に詐欺対策への関心が薄い、あるいは「自分は大丈夫」と思い込んでいる場合、家族としてはどうアプローチすれば良いか悩むものです。無理強いせず、相手の気持ちを尊重しながら、少しずつ理解を深めてもらいましょう。

- ポイント1一方的に押し付けず、共感から始める

- まずは、日頃の会話の中で「最近、変な電話とかかかってきてない?」「ニュースで詐欺の話題があったけど、本当に巧妙で驚くよね」といったように、相手の状況を尋ねたり、共通の話題として切り出したりすることから始めましょう。

- 相手の気持ちに寄り添い、「昔はこんなに悪質な人はいなかったのにね」「世の中、物騒になったよね」などと共感を示すことで、警戒心を解き、話を聞いてもらいやすくなります。

- ポイント2具体的な「身近な事例」を使って説明する

- 抽象的な「詐欺対策」の話ではなく、具体例を挙げて説明することが効果的です。特に、実際に身近な地域で起きた事例や、高齢者自身が「自分にもありそう」と感じるような手口を伝えると、関心を持ってもらいやすくなります。

- 「〇〇さんの知り合いが、こんな手口で騙されそうになったらしいよ」「最近、市役所を名乗る電話で還付金の話をする詐欺が増えているらしいよ」といった具体的な情報で注意を促しましょう。

- ポイント3「自分を守るため」ではなく「家族を守るため」と伝える

- 「あなたの財産を守るため」という言い方だと、「自分は大丈夫」という気持ちが先行しがちです。

- そこで、「万が一、あなたが詐欺に遭うようなことがあったら、私たちがとても心配するし、悲しい気持ちになる。だから、私たち家族のために、詐欺対策について少し考えてみてほしい」と、家族を思う気持ちに訴えかけるのも一つの方法です。

- また、「もし詐欺に遭ってしまったら、家族にも迷惑がかかってしまうから」と、間接的に被害の大きさを伝えることも有効です。

- ポイント4簡単なことから始める・「お試し」を提案する

- いきなり高価な対策グッズや複雑なデジタル機器の導入を勧めるのではなく、手軽にできることから始めることを提案しましょう。

- 例えば、「まずは留守番電話の設定をしてみない?」「不審な電話があったら、切ってから私に電話する練習をしてみない?」など、ハードルの低いことから徐々に慣れてもらうように促します。

- 「迷惑電話対策機能付き電話、ちょっと使ってみない?もし使いにくかったら元に戻すから」など、お試し期間を設けるのも良いでしょう。

- ポイント5見守りの仕組みを提案し、協力体制を築く

- 「一人暮らしだと何かと心配だから、定期的に電話するね」「見守りサービスを検討しているんだけど、どう思う?」など、高齢者本人の不安軽減にもつながる形で提案しましょう。

- 「家族みんなで協力して、詐欺から守るためのチームを作りたいんだ」と、共同で取り組む姿勢を示すことも大切です。

- ポイント6根気強く、継続的に働きかける

- 一度話しただけで理解してもらえるとは限りません。繰り返し、異なるアプローチで話しかけることが重要です。

- ただし、しつこく言い過ぎると逆効果になるため、タイミングを見計らい、適度な距離感を保ちながら、根気強く働きかけましょう。

高齢者本人が詐欺対策に関心を持てない場合でも、家族が諦めずに、高齢者の気持ちに寄り添いながら、工夫して働きかけることが、被害を防ぐための最も重要な一歩となります。

最後に

ここまで、高齢者を狙う詐欺の現状から、その巧妙な手口、今日からできる実践的な対策、そして家族や地域の連携、万が一の際の相談先について詳しく解説してきました。

高齢者詐欺から大切なご自身やご家族を守るために、最も大切なことは、「詐欺はいつでも、誰にでも起こりうる」という認識を持ち、日頃から「まさか」という意識ではなく「もしかしたら」という警戒心を持つことです。詐欺師は、私たちの心理の隙をついてくるため、常に冷静な判断ができる準備をしておくことが重要です。

詐欺対策は、一度行えば終わりというものではありません。継続的な意識と行動、そして周囲との連携が、安全で安心な生活を送るための鍵となります。

この情報が、あなたやあなたの大切なご家族を守る一助となることを心から願っています。

不安を解消して安心を手に入れたら、次はこれからの時間をどう楽しむか、ワクワクする計画を立ててみませんか?

最近、60代から『リゾートバイト(旅をしながら働く)』に挑戦する方が増えているそうです。新しい環境で刺激を受けながら、お小遣いも稼げる……そんなアクティブな過ごし方に、私も非常に注目しています。

私なりに『もし自分が行くなら、どんな準備が必要か?』を徹底的に調査してまとめました。これから新しいことに挑戦したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。

にほんブログ村 |

シニアライフランキング |