50代からの脳の成長はいつまで?脳科学が証明する7つの習慣と記憶力を高める方法

◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。

にほんブログ村 |

シニアライフランキング |

「最近、人の名前が思い出せない」「新しいことを覚えるのが億劫になってきた」――。鏡を見るたびに、脳の衰えを感じていませんか?「年だから仕方ない」と諦めてしまう気持ち、とてもよく分かります。でも、ちょっと待ってください。実は、50代からでも脳はあなたが思っている以上に、何歳になっても成長する可能性を秘めているんです。この記事では、50代以降からでも脳を若々しく保ち、さらに成長させるための具体的な方法を、科学的根拠に基づきながら分かりやすくお伝えします。脳の成長はいつまで続くのか、その答えがここにあります。

この記事を読むと解決する疑問・悩み

- 「脳は一体いつまで成長するの?」という疑問がある

- 「年だから」と諦めている現状を変えたい

- 物忘れや記憶力の低下を改善する具体的な方法が知りたい

- 脳の老化を防ぐための効果的な習慣を知りたい

- 脳科学に基づいた信頼できる情報が欲しい

50代からでも脳は成長する!脳科学が示す希望の真実

1. 脳の成長は「いつまで」続くのか?最新研究が示す驚きの事実

かつては「脳の成長は20代で止まり、あとは衰える一方だ」という考えが一般的でした。しかし、近年の脳科学研究は、この常識を覆す事実を次々と明らかにしています。MRI画像による脳の変化を追跡した研究では、特定の領域の神経細胞は、私たちが思っている以上に長い期間、新しいつながりを形成し続けていることがわかっています。つまり、脳は生涯にわたって「可塑性(かそせい)」と呼ばれる柔軟性を持ち続けているのです。50代を過ぎても脳は成長し続けるのです。

2. 外意識と内意識:年齢とともに進化する「内なる力」

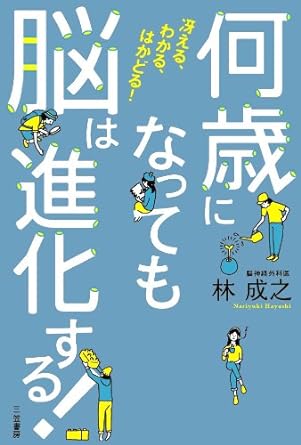

水泳の北島 康介、女子マラソンの福士加代子など日本でトップクラスのアスリートへ脳科学者の立場から助言を行い記録向上を支えた、日本大学名誉教授の林成之さんが興味深い本を書かれています。「何歳になっても脳は進化する 林成之 著」

世の常識では、「年を取ったら脳は衰えるもの」と考えられがちですが、林氏の研究によると、脳の重要な働きを表す意識には、外からの刺激に反応する「外意識」と、外からの刺激がなくても発生する「内意識」があり、年齢とともに低下していくのは外意識の方で、理解力、判断力、発想力を担当する内意識は正しい鍛え方を行うと年齢に関係なくどんどん進化し続けるということです。50代からでも脳を成長させることは可能です。

この脳の成長については、「国立長寿医療センター」の研究でも明らかにされています。

加齢とともに低下しがちな記憶力や情報処理速度とは対照的に、知識力は年齢を重ねるごとに向上し、90歳になっても40歳時より高い水準を保つことが研究で明らかになっています。このことから、年齢を重ねることで成熟していく知的能力があることがわかります。この知見は、加齢に伴う変化をポジティブに捉え、豊かな人生を送るための重要なヒントを与えてくれます。

国立長寿医療センター 研究発表 (要約)

ここで言う、「知識力」は、林先生の言われている「内意識」と同じものですね。

以前、ロシアの文豪トルストイの作品の研究者がトルストイの作品は、若いころのものより老齢に入った時の作品の方が、内容的に素晴らしいものが多いということを発言されていたのを聞いたことがあり、林氏のこの著書を読んで「なるほど」と納得したものでした。この内意識を鍛えるためには「好奇心を持ち続ける」、その上で「年だから頭が悪くなるのは仕方ない」といった間違った概念を口にしたり、考えたりしないということが肝心とのことです。

「脳の老化は止められる!いますぐ実践したい7つの脳活習慣」

ここからは、最新の科学的知見に基づいた、脳の老化を止める、脳活のテクニックを7つご紹介しましょう。

1. 好奇心を持ち続ける:脳を育てる最大の栄養素

高齢者となり、社会からリタイアすると、もう自分にはあまり関係がないからと新聞、雑誌、本等から遠ざかる人が増えるとの事ですが、世の中に無関心になり、積極的に頭脳を使わなくなることが、脳の老化を早める最大の要因となるようです。

- 毎日1つ、新しい情報をインプットする:新聞の今まで読まなかったコーナーを読む、新しいニュースサイトをチェックする、興味のあるテーマのYouTube動画を1本見るなど。

- 街の「変化」に目を向ける:いつもの散歩コースで新しいお店を見つけたり、季節の移り変わりに気づいたり。小さな好奇心を意識的に持ちましょう。

2. 新しいことに挑戦する:マンネリが脳を錆びつかせる

毎日同じルーティンを繰り返していると、脳は省エネモードに入ってしまいます。

- 普段使わない手を使う:歯磨き、スプーンを持つ、ドアノブを回すなど、利き手と逆の手を使ってみましょう。

- 料理のレパートリーを増やす:新しいレシピに挑戦したり、いつもと違う調味料を使ったりすることで、脳の新しい回路が刺激されます。

- 習い事を始めてみる:脳の活性化だけでなく、人とのつながりも生まれます。

- 読書をするとき、未知の作家や、未知のジャンルの本を読んでみる:なじみのない作家やジャンルに挑戦することで、あなたは未知の世界へと足を踏み入れます。その冒険は、あなたの思考を広げ、感動で心を躍らせるでしょう。

- いつもの散歩コースを外れて、歩いてみたことのない場所を散歩する:慣れた道を少し外れるだけで、景色は一変します。新しい発見が五感を刺激し、脳をいきいきとさせるでしょう。

精神科医、和田秀樹さんは、著書「70歳が老化の分かれ道」のなかで、脳の老化を防ぐには「生活の中で変化を持つことが大切」と次のように述べられています。

高齢者の意欲低下は、思考や想像を司る前頭葉の老化が原因の一つとされています。この老化は40代から始まり、単調な生活を送るとさらに進行しやすくなります。

前頭葉の老化を防ぐには、日々の生活に「変化」を取り入れることが最も効果的です。例えば、新しい場所への散歩、いつもと違うお店での食事、異なるジャンルの読書、料理への挑戦などが挙げられます。こうした「想定外の経験」は前頭葉を活性化させ、いつまでも意欲的な生活を送ることに繋がります。

和田秀樹 70歳が老化の分かれ道 (要約)

新しい趣味や学習を始めるなら、こちらの記事も参考にしてくださいね。

3. 適度な運動で血流を促す:運動は最強の脳トレ

運動は脳に酸素と栄養を運び、新しい神経細胞の生成を促します。

- ウォーキング:毎日20〜30分、少し汗ばむ程度の早歩きを意識しましょう。

- 脳トレを兼ねた運動:左右で異なる動きをするダンスや体操、バランス感覚を養うヨガなどがおすすめです。

国立長寿医療研究センターの研究では、「動くことは脳を鍛えること」として、以下の研究結果を挙げています。

動くことは脳を鍛えること:認知症予防の鍵

かつて脳細胞は一度失われると元に戻らないとされていましたが、研究により再生することが明らかになりました。加齢とともに脳は萎縮しますが、ジョギングなどの有酸素運動がその進行を防ぐ効果が指摘されています。

国立長寿医療研究センターの研究では、50歳以上の男女を対象に「歩くこと」と脳萎縮の関係を調査。その結果、男性は1日の歩数が多いほど、意欲や計画性に関わる前頭葉の萎縮が悪化しにくいことが分かりました。一方、女性は歩数ではなく、総エネルギー消費量が多いほど脳萎縮が悪化しにくいという結果が出ています。

認知症予防のため、男性は1日6,000歩以上を目安に歩くこと、女性は筋肉量を維持する食生活(タンパク質の摂取)や、体を動かす活動を増やすことが効果的です。

国立長寿医療研究センター研究発表より抜粋

「運動は最強の脳トレ」と主張している書籍では、ベストセラーになった、スウェーデンの精神科医、アンダース・ハンセンの「BRAIN 一流の頭脳」も参考になります。

ウォーキング、運動については、こちらの記事を参考にしてください。

4. 質の良い睡眠を取る:脳のメンテナンスと記憶の定着

睡眠中に脳は日中の情報を整理し、記憶を定着させます。

- 寝る前のリラックスタイム:就寝の1時間前にはスマホやPCの使用を控え、読書や軽いストレッチなどで心身を落ち着かせましょう。

- 規則正しい生活:毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつけることが大切です。

岐阜市の健康情報ページには、厚生労働省が発表した「健康づくりのための睡眠指針2014」に基づき、睡眠が心身の疲労回復、免疫機能の強化といった役割に加え、「記憶を定着させる」という脳の重要な機能に関与することを明確に記述されています 。

5. 読書や学習で脳に刺激を与える:生涯学習のススメ

読書は語彙力を増やし、思考力を高めます。

- 専門誌や専門書を読んでみる:興味のある分野の専門誌や専門書を1冊手に取ってみましょう。

- 新しい学習を始める:アプリを使って外国語の単語を1日5つ覚える、オンライン講座で歴史の授業を受けてみるなど。

文部科学省のホームページでは、生涯学習が高齢者の生きがいづくりに繋がり、心身の健康保持増進や介護予防に効果的であることを説明されています。

6. 仲間との交流を楽しむ:孤立を防ぎ、脳を活性化

友人とのおしゃべり、地域のボランティア活動、趣味のサークルなど、人との交流は脳の広範なネットワークを刺激します。

- 積極的に人と話す機会を作る:地域の集まりに参加する、行きつけのお店で店員さんと会話するなど、意識的にコミュニケーションを図りましょう。

前出の林成之さんは、同著書で、脳の活性化には、仲間との交流を楽しむことが重要であると述べられています。

脳を若々しく保つには、社会との積極的な関わりが重要です。特に、気の置けない友人や共通の目標を持つ仲間との楽しい会話は、脳の疲労を取り除き、リフレッシュさせる効果があります。年齢を重ねて人間関係を避けてしまうと、脳の老化が早まる可能性があるため、意識的に良い会話を楽しむ機会を持つことが大切です。

脳神経外科医 林成之 著 「何歳になっても脳は進化する」(要約)

7. 食事と栄養:脳のパフォーマンスを高める食材とは

抗酸化作用のあるビタミンCやE、DHA・EPAを多く含む青魚、脳のエネルギー源となるブドウ糖など、バランスの取れた食事が脳の健康を支えます。

- DHA/EPAを意識して摂る:アジ、サバ、サンマなどの青魚を週に2〜3回食べましょう。

- 抗酸化作用のある野菜を摂る:ほうれん草、ブロッコリー、トマトなど、色の濃い野菜を積極的に取り入れましょう。

脳のパフォーマンスを高める食材は、バランスのとれた食事をいいます。公益財団法人長寿科学振興財団の記事が参考になります。

現代社会が脳に与える影響と対策

1. コロナ禍が脳にもたらした変化

コロナ禍は、私たちの生活を大きく変えました。外出自粛やオンラインでの交流が増えたことで、対面でのコミュニケーションが減り、脳への刺激が不足しがちになった人も多いのではないでしょうか。また、先の見えない不安感やストレスも、脳機能に悪影響を及ぼす可能性があります。

2. デジタル疲れを解消するデジタルデトックス

スマホやパソコンに長時間向き合う生活は、眼精疲労だけでなく、脳を過剰に刺激し「デジタル疲れ」を引き起こします。

- 「スマホを置く時間」を作る:1日1時間、スマホから離れる時間を作り、読書や趣味に没頭しましょう。

- 通知オフ:常に鳴り響く通知をオフにすることで、脳への過剰な刺激を防ぐことができます。

「頑張るシニアに脳の老化はない」:脳の成長を妨げる間違った考え方

1. 「年だから仕方ない」と諦めないことの重要性

高齢者になっても、現役で仕事を続けている人、又は地域のボランティア活動などで力を発揮している人は、若い時よりも聡明な人が多くいるのです。アンチエイジングを追求する者にとって、「脳はいつまでも成長する」という情報は見過ごしする事はできません。ぜひ、自分の生活の中に取り入れて実践したいものです。50代からでも脳の成長は止まりません。

まとめ:脳はあなたの人生を豊かにする最高のパートナー

「物忘れは老化のせいではない」「脳はいつまでも成長する」。これらの事実は、私たちに大きな希望を与えてくれます。脳の成長は、決して特別な人だけのものではありません。新しいことへの好奇心と、今日から始められる小さな習慣が、あなたの脳を若々しく保ち、さらに進化させてくれるのです。

さあ、今日から一つ、新しいことに挑戦してみませんか?