はじめに:私の誤嚥防止トレーニングとの出会い

「食事中にむせる」「最近、痰が絡みやすくて、ちょっと不安」…10数年前、私自身がそうした体の変化に気づき、漠然とした不安を感じていました。特に、誤嚥に苦しみ、何度も苦しい思いを経験するうちに、「何かできることはないだろうか」と考えるようになりました。

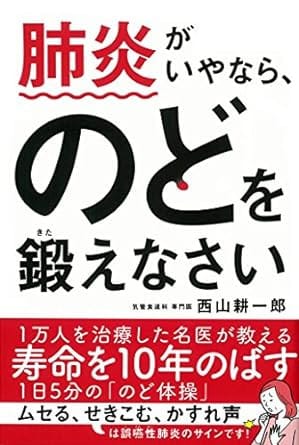

専門家ではない私でもできることを探す中で、ある一冊の本に出会いました。それが、嚥下障害の第一人者である西山耕一郎医師の著書、『肺炎がいやなら、喉をきたえなさい』です。この本には、喉の筋肉を鍛えることの重要性や、具体的なトレーニング方法が、専門知識がない人にも分かりやすく書かれていました。

この記事では、この本からヒントを得て、私が10年間にわたって実践してきた誤嚥防止のトレーニングや、日々の生活で取り入れている工夫について、個人的な経験談としてご紹介します。同じような悩みを抱える方の一助になれば幸いです。

この記事を読むと解決する疑問や悩み

- なぜ、食事中にむせやすくなるの?

- 誤嚥性肺炎を予防するために、何をしたらいい?

- 家で一人でできる簡単なトレーニング方法はある?

- 食事が原因で誤嚥性肺炎になることがある?

- どのくらいトレーニングを続ければ効果が出るの?

- どんな症状が出たら専門家に相談すべき?

なぜ喉の筋肉を鍛えるべき?

誤嚥とは、食べ物や飲み物、唾液などが、食道ではなく誤って気管に入ってしまうことです。通常はむせることで異物を咳き出して防ぎますが、年齢とともに咳をする力や、食べ物を飲み込む力が弱くなると、気管に入った異物をうまく排出できなくなります。

特に、口の中にいる細菌が食べ物と一緒に気管や肺に入ると、誤嚥性肺炎を引き起こすことがあります。これを防ぐためには、食べ物を飲み込むための喉の筋肉を鍛え、飲み込む力を維持・向上させることが大切だと、私はこの本から学びました。

今日から試せる!私が続けている2つのトレーニング

私が毎日続けている、とても簡単な2つのトレーニングをご紹介します。どれも、特別な道具は必要なく、思い立ったときにすぐ始められるものばかりです。

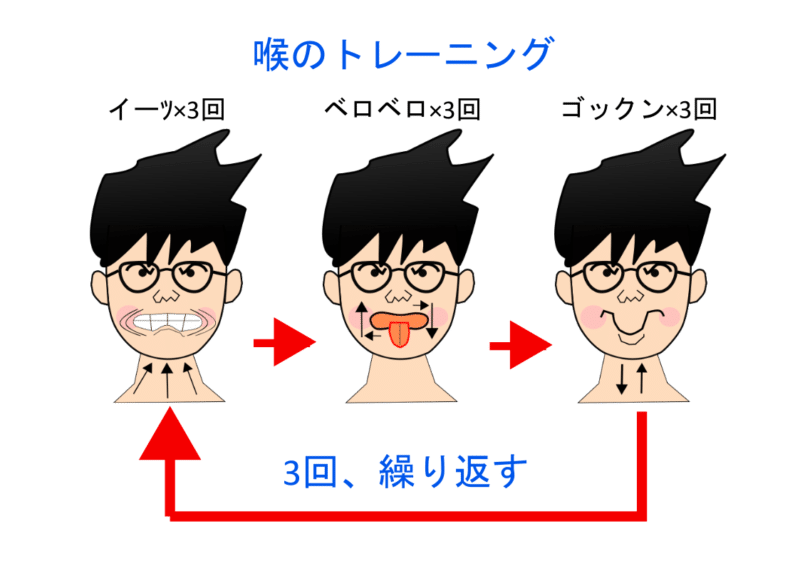

1. 口と舌の体操及び、飲み込む力を鍛える体操

西山耕一郎医師が、ご著書の中で公開されている喉の体操です。口の周りの筋肉や舌を鍛え、「ごっくん」と飲み込む力を鍛えるトレーニングです。この体操は、口の周りの筋肉や舌を鍛えることで、飲み込む力を高める効果が期待できるとされています。

- 喉を、顔の方に持ち上げます。これを3回繰り返します。

- 舌を出し、上下、左右にそれぞれ動かします。これを3回繰り返します。

- 最後に唾をごっくんと唾を飲み込む。これを3回繰り返します。

この、1から3の体操を1セットとして3回、朝と夕方に行います。

【なぜ効果があるの?】食べ物を安全に飲み込むには、舌や喉の筋肉の働きがとても大切です。舌や口周りの筋肉を鍛えることで、食べ物をスムーズに喉の奥へと送り込めるようになります。また、唾を飲み込むとき、喉仏(甲状軟骨)が上に引き上げられ、気管の入り口に蓋をするように働きます。これらの筋肉を鍛えることで、食べ物が誤って気管に入るのを防ぐことができるようになるとのことです。

2. 唾液を出しやすくするマッサージ

唾液には、食べ物をまとめる役割や、口の中の細菌を洗い流す役割があります。マッサージで唾液の分泌を促すのも、誤嚥対策として有効だと感じています。

- 耳下腺マッサージ: 耳たぶの下からあごにかけて、指で優しく円を描くようにマッサージします。

- 顎下腺マッサージ: あごの骨の内側の柔らかい部分を、下から上に押し上げるようにマッサージします。

- 舌下腺マッサージ: あごの真下、舌の付け根あたりを、親指で軽く押すようにマッサージします。

このマッサージは、朝の洗顔時に一緒に済ませるようにしています。

【なぜ効果があるの?】 唾液は、食べ物をスムーズに飲み込めるようにまとめる潤滑油のような役割を担います。また、唾液に含まれる成分が、口腔内の細菌を洗い流し、増殖を抑える効果も期待できます。マッサージで唾液腺を刺激し、唾液の分泌を促すことは、誤嚥のリスクを減らすだけでなく、口腔内を清潔に保つ上でも重要です。

トレーニングの効果をさらに高めるために工夫していること

せっかく始めたトレーニングも、三日坊主ではもったいないですよね。私が続けるために工夫していることや、実践する上での注意点をご紹介します。

1. 毎日の習慣にするための小さなコツ

- タイミングを決める: 「朝起きてすぐ」「食事前」「お風呂の中」など、特定の行動とセットで習慣化すると忘れにくいです。

- 家族と一緒にやる: 互いに励まし合いながら続けられます。

- 無理のない回数から: 最初から完璧を目指さず、「1日1回だけ」と決めて始めてみるのがおすすめです。

2. トレーニングを行う上での注意点

体調が悪いときや、熱があるとき、口内炎などで痛みがあるときは、無理せずお休みすることも大切です。また、トレーニング中に強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は、すぐに中止してください。

【私の個人的な経験】 トレーニングを始める前は、食事中に誤嚥しかけて苦しくなり、トイレで吐いてしまうような経験もありました。しかし、このトレーニングを半年ほど続けた頃から、むせる回数が激減したのです。今では、食事の時間が以前よりもずっと安心できるようになりました。

食事の時間を安心に変える工夫と私なりのヒント

トレーニングだけでなく、毎日の食事にも少しの工夫を加えることで、誤嚥のリスクを減らせると感じています。

1. むせやすいと感じる食べ物の例

私が個人的にむせやすいと感じるのは、以下のような食べ物です。

- パサパサしたパンやクッキー

- 口の中でバラバラになりやすいひき肉や豆類

- サラサラしたスープや味噌汁

- 喉を通りにくいお餅やわかめ

- 喉に詰まりやすいこんにゃくやゼリー

これらの食品を避けるのではなく、調理方法を工夫することで、安心して食べられるようになります。

2. 安心して食べられる調理のアイデア

- とろみ剤の活用: スープや味噌汁に市販のとろみ剤を加えるだけで、飲み込みやすくなります。

- ペースト食の作り方: 食材をミキサーにかけてペースト状にするのも有効です。ポタージュスープやマッシュポテトなどが良い例です。

- 水分を多めに: 煮物や炒め物には、あんかけやとろみをつけたソースをかけると、パサつきが抑えられます。

3. 食事の際の姿勢と環境

食事中の姿勢もとても重要です。

- 座るときは背筋を伸ばす: 椅子に深く腰かけ、背もたれにもたれすぎないようにします。

- あごを少し引く: 少し下を向くことで、喉が閉まり、食べ物が気管に入りにくくなります。

- 一口の量を少なく: 一度にたくさん口に入れると、誤嚥のリスクが高まります。

自炊は体力的に難しい、たまには料理の手間を省きたいという方は、高齢者向けの宅配弁当を取るのもひとつのアイデアです。

「噛みやすさ」や「飲み込みやすさ」などのやわらかさや、栄養バランスに配慮された、高齢者向け宅配弁当の失敗しない利用の仕方は次の記事で紹介しています。

毎日のルーティンに加えた口腔ケア

口腔ケアは、誤嚥性肺炎予防の基本中の基本だと、本を読んで改めて気づかされました。

1. なぜお口の中を清潔に保つことが大切なのか

口腔内には、たくさんの細菌がいます。これらの細菌が唾液や食べ物と一緒に気管に入ってしまうと、誤嚥性肺炎の原因となります。お口の中を常に清潔に保つことが、細菌の数を減らし、肺炎予防につながります。

又、誤嚥しなくても、飲食する時に歯周病菌を飲み込んでしまうと、糖尿病のリスクも高くなるようです。これについての情報は以下の記事をお読みください。

2. 私が行っている効果的な歯磨きと、うがいの方法

特に力を入れているのが、就寝前の歯磨きです。寝ている間は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすくなるため、寝る前にしっかり歯を磨いておくことが重要です。

3. 入れ歯を使用している場合のケアについて

入れ歯を使用している場合は、入れ歯そのものに細菌が付着しやすいので、食後に外して、入れ歯洗浄剤と専用のブラシで丁寧に洗い、就寝前には入れ水につけておくようにします。

私の健康維持に役立つその他の取り組み

1. 専門家ではない私ができる予防法について

私は医師ではありませんので、医学的なアドバイスはできません。しかし、専門家が推奨する予防法として、肺炎球菌ワクチンの接種があることを知りました。かかりつけ医と相談し、検討してみるのも一つの方法だと思います。

2. 日常生活で心がけていること

誤嚥のリスクを高める要因の一つに、喫煙があるそうです。タバコは喉の繊毛運動を弱め、痰を排出しにくくすると言われています。健康のためにも、禁煙を強く意識しています。

あくまでも個人の経験談です:不安を感じたら専門家へ

ご紹介したトレーニングや工夫は、あくまでも私が個人的な経験に基づき、続けているものです。もし、ご自身やご家族の嚥下機能について不安を感じたり、食事中にむせる回数が急激に増えたと感じる場合は、自己判断せず、必ず専門家にご相談ください。

かかりつけ医や、言語聴覚士(ST)といった嚥下機能の専門家が在籍するリハビリテーション科のある病院などで相談することをおすすめします。

この記事を通じて、誤嚥性肺炎への漠然とした不安が少しでも軽くなり、日々の生活に前向きに取り組むきっかけになれば幸いです。

西山耕一郎医師の書籍は、こちらで購入することができます。

誤嚥予防に役立つとして、今、「早口言葉」が注目されています。楽しみながら続けられる、「早口言葉」には、認知症予防の効果も期待されています。詳しい内容は、次の記事で紹介しています。

◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。

にほんブログ村 |

シニアライフランキング |